FRANÇOIS CHEVALIER RACONTE

PAUL RICARD ET SON CIRCUIT

« « Maintenant que j’ai vu le Paul Ricard, je n’irai plus courir chez vous ». Debout à côté de moi, Jackie Stewart prononce ces mots les yeux dans les yeux du patron du Nürburgring. L’officiel allemand se trouble puis blêmit. Il comprend que l’Écossais ne plaisante pas. Invité au Castellet en ce 4 juillet 1971 à assister au premier Grand Prix de France couru sur la nouvelle piste, le patron de la Nordschleife (la "Boucle du Nord", autre nom du grand Nürburgring) a été impressionné comme tout le monde par le tracé soigné et technique de la nouvelle piste française, la largeur de son ruban d’asphalte et les vastes dégagements dans les zones à risques – notamment à l’extérieur des courbes très rapides. Mais il ne s’attendait pas à entendre le vainqueur du jour, champion du monde 1969 et probable nouveau champion à l’issue de la saison en cours, lui jeter pareille nouvelle au visage. Heureusement pour lui, Jackie va revenir sur sa décision et prendra, quatre semaines plus tard, le départ du Grand Prix d’Allemagne au "Nürburg". Et il s’y imposera avec trente secondes d’avance sur François Cevert, son coéquipier chez Tyrrell.

Les propos de Stewart ont cependant marqué les organisateurs et des travaux seront entrepris peu après sur le redoutable tracé de 22,8 km. Un an après sa naissance, le Paul Ricard était déjà une référence absolue. Et pourtant…

LE TRIANGLE DE CHARLES DEUTSCH

Pourtant, en ce 1er décembre 1969 lorsque je viens prendre mes fonctions sur le plateau du Castellet, rien de ce qui permet de pratiquer la course automobile n’existe. Sauf à considérer que les sentiers de chèvres font d’excellents terrains de pilotage et que chênes et buissons ardents valent glissières de sécurité. Non, il n’existe en ces lieux rien d’autre que la farouche détermination d’un homme, Paul Ricard, et les compétences de son bras droit sur le projet, Jean-Pierre Paoli. Je suis quant à moi nommé « Chargé de la Promotion » d’un circuit qui n’existe que dans la tête de mon nouvel employeur. Pourtant, prouesse pharaonique, la plus belle piste d’Europe, et peut-être du monde, va jaillir en quelques semaines de la rocaille pour accueillir le 19 avril 1970 la première manche du championnat d’Europe des Prototypes 2 litres. Bernard Consten, alors président de la Fédération Française du Sport Automobile, nous avait fait ce cadeau en inscrivant d’autorité le Paul Ricard comme épreuve inaugurale du calendrier de la discipline. Fallait-il qu’il croit lui aussi que, puisque nous ignorions que notre pari était impossible, nous saurions le relever !

Initialement, ce n’est pas une piste, mais le siège de la société Ricard qui devait être érigé ici. Mais à ce projet se substitua celui d’un circuit. Le travail préparatoire consista, fin 1969, à couper des arbustes dans les mille hectares de garrigue que Paul Ricard avait acquis. Objectif : dégager le tracé que Charles Deutsch avait imaginé. Deutsch, polytechnicien créateur de voitures de petites cylindrées aérodynamiquement très fines (les CD), était un homme obsédé par les lignes droites. Son circuit était donc un grand triangle avec trois virages. Magnifique exercice de style, splendide figure géométrique tracée au compas et à la règle, mais sans intérêt aucun pour le pilotage. Jean-Pierre Paoli et moi laissâmes donc repousser les genêts pour imaginer un tracé différent. Nous allions y être aidés par la route qui menait du circuit à Bandol. Merci aux mulets qui l’avaient tracée au fil du temps ! Régulièrement, nous empruntions un petit avion sur l’aérodrome construit, lui, en 1962, pour valider ou rectifier notre dessin.

LE GRAND PRIX DE FRANCE ? NON MERCI !

Paul Ricard, qui avait quitté en 1968 la présidence de son groupe et emménagé dans une bergerie située à deux kilomètres du circuit, était là tous les jours au volant de sa Méhari. Un matin, notre plan fut approuvé. Les premiers coups de pelles pouvaient être donnés. Il était temps. Nous étions début janvier 70. Le 19 avril, sois cent jours plus tard, la piste était là. Le seul bâtiment était quant à lui le hangar qui avait servi (et allait encore servir) à abriter les engins de terrassement.

La veille de l’épreuve, nous jetions des regards un peu angoissés sur les 3 263 mètres d’enrobé qui avait été fournis par BP et posés par Colas deux semaines plus tôt. Tout le monde se demandait si le revêtement n’allait pas s’arracher sous les pneus des concurrents. L’inauguration et la course furent un succès. Le mois suivant, le tracé de 5,8 km était achevé et nous accueillions en mai le Mobil Economy Run organisé par l’Automobile Club Basco Béarnais.

Quelques jours plus tard, un coup de fil Bernard Consten interrompit notre déjeuner : « Vos deux premières épreuves se sont bien passées. Albi devait organiser le Grand Prix de France de Formule 1 en septembre, mais ils ne seront pas prêts. Le voulez-vous ? ». Nous refusâmes : nous n’aurions pas plus été prêts que les Albigeois. En revanche, nous avions fait savoir à Bernard que le Grand Prix 71 nous intéressait. Notre candidature fut acceptée. Une nouvelle course contre la montre commençait : il fallait construire des bâtiments, des stands, toute l’infrastructure nécessaire à l’accueil d’une telle épreuve. Autre impératif : nous devions organiser une épreuve probatoire de niveau international afin que les pilotes, ou plus exactement leur association, la « Grand Prix Drivers Association », homologue notre circuit. Nous avons donc décidé d’organiser un Grand Prix de Formule 2 auquel prendraient part les stars de l’époque. Je pris ma valise pour les convaincre de venir courir chez nous en juillet le « Grand Prix de la Méditerranée ». Ce qui fut fait. Le GPDA nous déclara bons pour le service. Restait l’infrastructure.

POUR STEWART, UN CASTELLET, SINON RIEN !

Jean-Pierre Paoli dut batailler dur pour échapper aux bâtiments d’un kitsch très mussolinien que désirait Paul Ricard. À nouveau, la course contre le montre ! C’était aussi complexe que la construction du circuit. Peut-être plus difficile même car nous allions accueillir des invités, des journalistes, de grandes écuries. Le soin porté aux finitions devenait crucial. Mes propos peuvent paraître exagérés, mais songez que nous gérions nous-mêmes chaque nouveau projet, sans expérience particulière de la création d’un circuit, ni de l’organisation d’un des plus grands événements du monde automobile ! La construction s’acheva dans la douleur dans les heures précédant l’ouverture des portes. Le vendredi matin, au moment des premiers essais, je ne suis pas sûr que la peinture des murs ait été sèche partout, ni que toutes les portes aient eu des poignées !

Le Grand Prix se déroula magnifiquement, Jackie Stewart était un beau vainqueur. Son plus beau compliment ? Menacer de ne plus courir en Allemagne tant que tout n’y serait pas « comme au Castellet », ainsi que je vous le racontais au début de ce récit. Le « Paul Ricard », ainsi qu’il était désormais baptisé, était un bel outil, agréable et plus sûr pour les pilotes que n’importe quel autre. Techniquement, sportivement, nous avions gagné. Commercialement par contre, c’était un échec. Paul Ricard était déçu. Quelques semaines plus tard, il nous réunit pour annoncer qu’il allait tout arrêter. Son but n’était pas d’abandonner, mais de trouver un repreneur. Déjà. Son souhait était évidemment que Ricard, dont il n’était plus le dirigeant mais tout de même un important actionnaire, lève le doigt. Il y voyait une logique commerciale et stratégique. L’histoire ne s’écrivit pas ainsi.

En septembre 1971, Jean-Pierre Paoli ayant décidé de partir, je me retrouvais seul aux commandes. J’y suis resté jusqu’en 2000. J’y ai vécu les plus belles pages de ma vie d’amoureux des sports mécaniques. Nous avons organisé ici quatorze Grand Prix de France de Formule 1, douze Grand Prix du championnat du monde de moto, vingt-deux Bol d’Or. J’ai vu gagner Senna, Mansell et puis Prost, auteur pour moi du plus beau geste de pilotage que j’aie jamais vu : dépasser Ayrton par l’extérieur, dans le double droite du Beausset, à un endroit où il n’est pas possible de sortir de la trajectoire. Sans doute, comme nous, ignorait-il que ce qu’il tentait était impossible. En conséquence, il n’avait pas de raison de douter de son succès…

LA VISION DE BERNIE ECCLESTONE

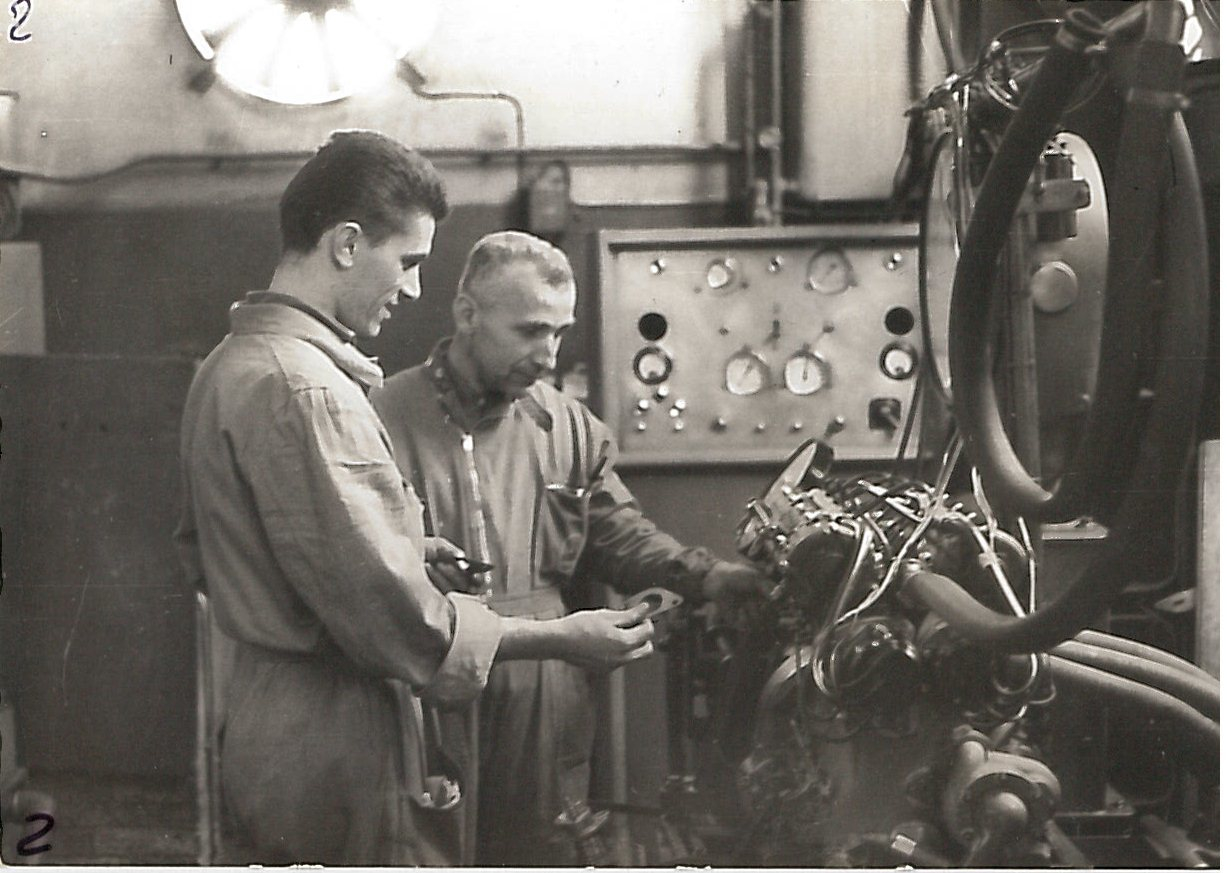

Le 7 novembre 1997, Paul Ricard s’en est allé. Même si la rentabilité du circuit laissait à désirer, il était parvenu au moins sur un point à l’utiliser : il avait très tôt compris que les durcissements de la législation sanitaire allaient peu à peu priver ses produits des vecteurs de publicité traditionnels. Il voulait donc que le circuit joue un rôle pour la marque : « Puisque mon produit ne peut pas être une vedette, je vais être la vedette de mon produit », avait-il lâché un jour. Visionnaire ! Reste que l’outil qu’il a créé, s’il n’a jamais attiré autant de spectateurs que nous l’espérions, a très vite été considéré comme une fantastique machine à affûter les performances. Cela grâce au niveau de sécurité offert par la piste et à la météo particulièrement clémente de notre Midi. Ce n’est pas un hasard si, en 1972, Matra est venu installer au bord de la piste une base de développement. Et dès 1970, la Scuderia Ferrari avait fait du Paul Ricard sa base d’essais préférée, été comme hiver.

Les tests privés, la quête de performance et les développements sont devenus les missions les plus sûres que le Ricard peut remplir. Un positionnement d’autant plus affirmé depuis les embellissements réalisés par son nouveau propriétaire, la société familiale de Bernie Ecclestone, qui l’a acquis en 1999 et l’a transformé en une piste du troisième millénaire.

Devenu HTTT (High Tech Test Track, « circuit d’essais de haute technologie »), le Paul Ricard que j’ai quitté en 2000 est toujours pour moi le plus beau circuit du monde, peut-être encore plus aujourd’hui qu’hier. L’esprit de son créateur habite toujours les lieux. Peu d’hommes peuvent se vanter d’avoir eu, tant de décennies avant les autres, le courage d’un tel projet… »

François Chevalier

François Chevalier : Le geste et l’élégance

Rien ne prédestinait François Chevalier à passer trente ans de sa vie à la direction du circuit Paul Ricard. C’était sans compter avec l’amour irraisonné pour l’automobile que nourrissait ce jeune lyonnais diplômé en Lettres Classiques. À seize ans, il achète « parce qu’il était beau » un huit cylindres en ligne Bugatti, type 30. De montages en démontages, de nettoyages en astiquages, la pièce d’aluminium finit sur un trépied dans sa chambre. Passionné de moto, il achète la même année une 1000 Vincent à l’organisateur du Grand Prix de France à Clermont-Ferrand. Bien qu’il puisse exhiber son permis acquis quelques jours avant, il aura toutes les peines du monde à convaincre son vendeur de le laisser repartir avec la bête. L’année suivante, il l’échange contre une Bugatti 57 Ventoux au volant de laquelle… il passe l’examen du permis de conduire ! À cette 57 succéderont d’autres Bugatti, dont certaines décorent aujourd’hui les allées du Musée Schlumpf à Mulhouse.

Rien ne prédestinait François Chevalier à passer trente ans de sa vie à la direction du circuit Paul Ricard. C’était sans compter avec l’amour irraisonné pour l’automobile que nourrissait ce jeune lyonnais diplômé en Lettres Classiques. À seize ans, il achète « parce qu’il était beau » un huit cylindres en ligne Bugatti, type 30. De montages en démontages, de nettoyages en astiquages, la pièce d’aluminium finit sur un trépied dans sa chambre. Passionné de moto, il achète la même année une 1000 Vincent à l’organisateur du Grand Prix de France à Clermont-Ferrand. Bien qu’il puisse exhiber son permis acquis quelques jours avant, il aura toutes les peines du monde à convaincre son vendeur de le laisser repartir avec la bête. L’année suivante, il l’échange contre une Bugatti 57 Ventoux au volant de laquelle… il passe l’examen du permis de conduire ! À cette 57 succéderont d’autres Bugatti, dont certaines décorent aujourd’hui les allées du Musée Schlumpf à Mulhouse.

François Chevalier nourrit également une passion pour la compétition. Moniteur en 1964 à Nogaro de l’une des premières écoles de pilotage créées en France, il troque définitivement sa blouse universitaire contre une combinaison en 1965 et devient instructeur au Bugatti (le circuit court du Mans). Fin 1967, après avoir éreinté contre le chronomètre les voitures des amis et de la famille, il achète une monoplace Tecno de Formule 3. S’en suivent quelques jolies performances qui lui vaudront le volant d’un Proto Alpine officiel en compagnie de Jean-Luc Thérier. Il sera ensuite, en 1968, le premier à piloter une barquette Dino. Ses années à la Direction Sportive du Ricard l’ont obligé à mettre en veille sa passion du pilotage. On l’a cependant vu de temps en temps renfiler la combinaison, notamment pour prendre avec talent le volant d’une Ford GT40 dans la série VdeV en 1993 et 1994.

Mais l’autre talent de François Chevalier est artistique. Pinceaux ou ciseau en mains, il saisit avec justesse et poésie des instantanés dont on ne sait s’ils sont issus de sa mémoire ou de son imagination. Ses peintures autant que ses bronzes racontent la joie de la vitesse, l’amitié, la découverte, le mouvement inutile –le plus beau…

POUR EN SAVOIR PLUS :

.Le site internet de François Chevalier

.Le site Internet du Circuit Paul Ricard

Aon Classic Car votre partenaire

assurance voiture de collection - assurance voiture d'exception

assistance voiture de collection - assistance voitures d'exception

renseignements , tarifs , demandes de devis sur aoncc.alcyon-media.com

Aon Classic Car, l'assurance est une relation de confiance

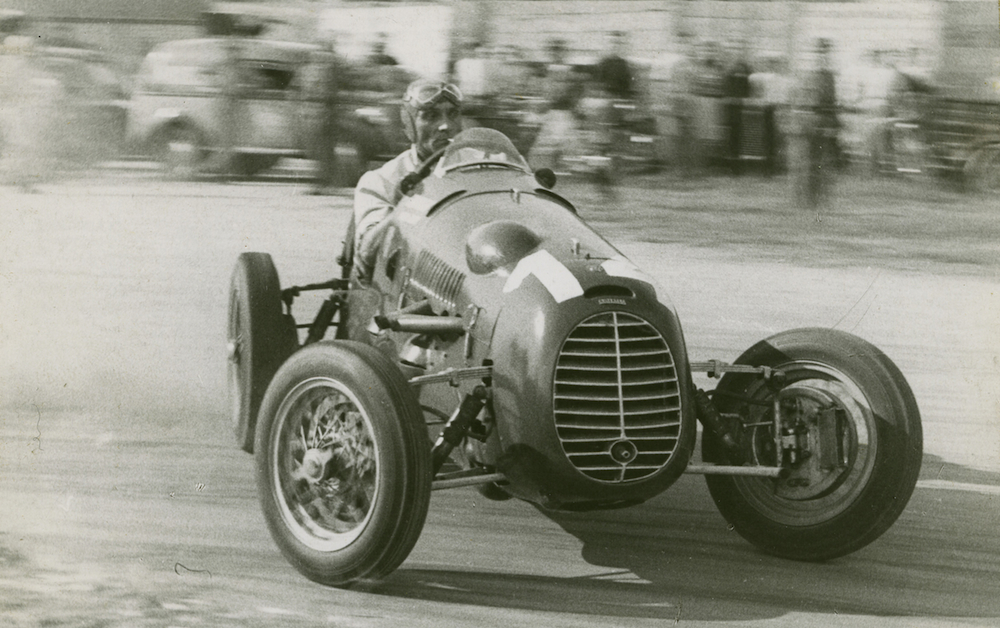

.Raymond Sommer, le touriste du Grand Prix de Monaco 1933

.Raymond Sommer, le touriste du Grand Prix de Monaco 1933